映画「シャイロックの子供たち」が公開されて10日が過ぎました。

2月17日に封切りされ週末興行ランキング邦画実写作品で1位の大ヒットスタートとなりました。

映画の評判も上々で、ツイッターにおいても

と面白かったとの声が多数を占めていました。

ところで今回の映画のタイトル「シャイロックの子供たち」とはいったいどういう意味なのでしょうか?

気になりますよね。

そこで今回は「シャイロックの子供たち」とはどんな意味なのか?

作者の池井戸潤はこの作品で何を伝えたかったの?

映画と原作の違いは?

などについてまとめていきます。

「シャイロックの子供たち」の意味は?

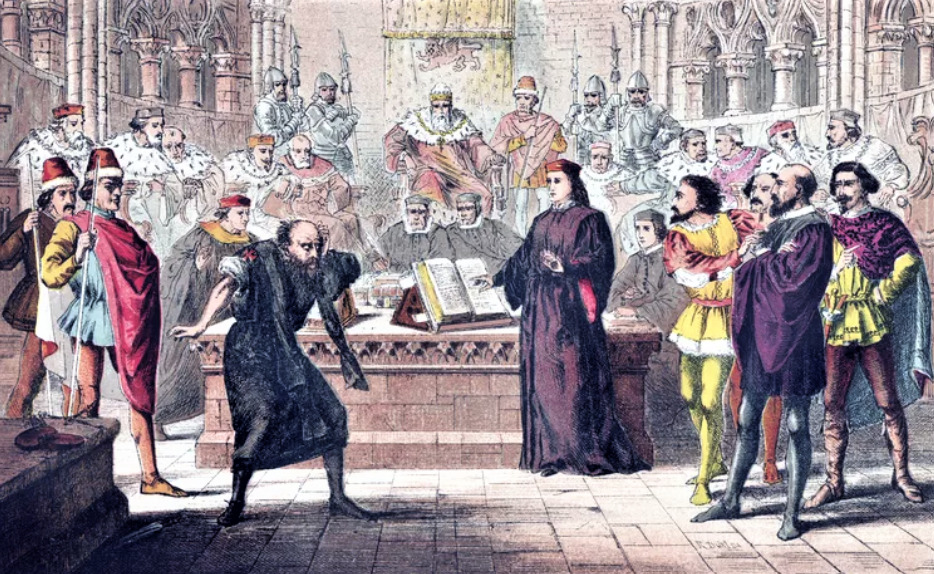

まずはこのシャイロックはなにかというと、シェークスピアの戯曲「ヴェニスの商人」に登場する強欲な金貸しのことを指します。

ヴェニスの商人でシャイロックという人物は主人公アントーニオに金を貸す強欲な高利貸しであり極悪人として描かれています。

ベニスの商人であるアントーニオは親友バッサーニオのために、シャイロックから自分の肉1ポンドを抵当にお金を借ります。

シャイロックがこの条件をだしたのはアントーニオが見返りを求めず金に困った友人のためにシャイロックの金を利子も付けずに又貸ししたからです。

こんなことをされてはシャイロックが本来高利子で金を貸して得られた利益がなくなってしまいます。

こうした恨みから金を貸す契約の中でアントーニオに無理な条件を出したのです。

シャイロックは悪人でありながらも情があり嫌なことをされたのだから仕返しをしてもいいじゃないか!

と叫ぶ人間味のある人物として描かれています。

話を戻すと「シャイロックの子供たち」の舞台は銀行になっています。

銀行で働く行員はシャイロック、つまり金貸しの系統に充たるとの意味合いで”子供たち”というタイトルにしたと思われます。

銀行の融資活動は、企業にお金を貸しその利子で儲けることです。

銀行員は「どれだけ大きなお金を貸せるか」で立場ができあがり、お金を貸した実績が出世につがるのです。

2018年に起きた、スルガ銀行による巨額の不正融資事件「かぼちゃの馬車事件」などはそのもっともたる事件だったように思えます。

出世欲で目がギラついた銀行員は、モラル、犯罪、汚職、お構いなし。

そのことを揶揄して「シャイロックの子供たち」といタイトルがつけられたように思えます。

【シャイロックの子供たちについてもっと知る】

作者の池井戸潤はこの作品で何を伝えたかったの?

映画は原作とは違ったオリジナル展開となっています。

阿部サダヲさんがコミカルな要素として機能していますが、描かれているのは、大小限らず銀行の汚職や不正です。

原作は2006年に書籍化されました。

大手銀行の支店に勤務するさまざまな銀行員と、その家族の物語を描いた10編の連作オムニバスという内容です。

池井戸潤さんはこの作品は映画化は無理だろうと思っていたといいます。

この作品を書き上げるについて、登場人物の人生を最大限リスペクトして書いてみようと思ったそうです。

登場人物を思うままに動かせるなんていうのは、作者の思い上がりだなと感じるようになりました。

どんな人にだって個別の事情や悩みがあって、色々な想いを抱えながら生きています。

登場人物も同様です。

だからもっと登場人物の人生に敬意を払わなきゃだめなんじゃないかって

池井戸潤さんの作品は元銀行員という経歴もあって、内部事情や専門用語の細かい造形がしっかりしています。

銀行のあり方、銀行員の胸の内というのが浮き彫りにされることが多く、池井戸作品を観ていると銀行に対して不信感は膨らみますが、その決定版ともいえるのではないでしょうか!

映画と原作の違い

映画と原作の大きな違いは主人公の西木雅博(阿部サダヲ役)が原作では物語の途中で姿を消すが、映画では物語を引っ張る中心人物として最後まで登場します。

また原作には登場しない新たなキャラクター、沢崎肇(榎本明)を起用しています。

原作の世界観をそのまま映像化していたら、内容がまとまっていなかったといわれます。

新たなキャラクターを採用したことで、物語が起承転結のまとまりのある内容になりました。

また映画はオリジナル・ストーリーとして思い切った脚本になっています。

そういった意味で映画は大胆な挑戦をした作品になったと評価されているのです。

まとめ

では今回の内容をまとめてみます。

・「シャイロックの子供たち」とは金貸しであったシャイロックの系統に充たる銀行員との意味合いで”子供たち”というタイトルにしたと思われる

・作者の池井戸潤はこの作品で登場人物の人生を最大限リスペクトとして書き上げた

・映画と原作の違いは、新たなキャラクターの登場とオリジナル・ストーリーとなっている

U-NEXTで池井戸作品をみる

ドラマ「半沢直樹」のようなスカッと爽快、復讐劇とはまた違い、人間の汚い欲が垣間見えてきます。

現実の世界では実際はこちらのようなケースが多いかもしれません。

その中でどうやって誠実なところを保っていくのか?

そのことを映画を観て、考える必要があるのかもしれません。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。